フェレットの専門医療

フェレットには特有の病気や犬猫と同じ病名だけれども病状・治療法が違うなど、フェレットならではのことは多数あります。 処置や手術法などもフェレットならではのテクニック・コツがあります。

当院ではフェレット専門病院での数多くの経験と最新の文献情報をもとに、確かな医療の提供ができるよう日々研鑽しており、副腎疾患、インスリノーマ、リンパ腫 といった三大疾病から希少な症例まで数多くの経験を有しています。

フェレットのジステンパーワクチンやフィラリア予防、健康診断から各種病気の診断、治療、外科手術、入院に専門的に対応していますので、 フェレットのことならお任せください。

最近では猫のFIPに似た症状を引きおこすフェレットの全身性コロナウイルス感染症の診療経験も数多く積み重ねております。

当院でのフェレットの主な手術例

- 副腎腫瘍摘出術(後大静脈結紮術含む)

- 胃切開(胃内異物摘出)

- 内視鏡による胃内異物摘出

- 腸切開、腸吻合術(腸閉塞)

- インスリノーマ摘出

- 皮膚腫瘍摘出

- 膀胱結石摘出

- 会陰尿道瘻造瘻術(尿道閉塞)

- 膀胱皮膚瘻

- 前立腺造袋術

- 腹腔内腫瘍摘出

- 脾臓摘出

フェレットの生態と特徴

フェレットの体脂肪は季節的に変化をし、夏に体重が減少、冬に戻ります。季節間の体重の変動は40%にも及ぶこともあります。

体重の変動とは別に被毛も変化がみられ、春と秋に生え変わり、春は毛の長さが短く、秋は長いのが特徴です。また冬には毛色が明ることが一般的です。

被毛の生育サイクルによっては外科手術などで毛を刈った場合に数週間から数か月、生えてこないことも起こりえます。

フェレットは生後4か月齢には食事に対する嗅覚的な好みが決まるため、大人になってからフードの変更をするのは難しいことが多いです。

フェレットは地面のすぐそばで過ごすため、床に鼻をこすりつけたり、ごみやホコリを吸い込んでしまうため、部屋を探検中に突然くしゃみや咳をすることが時々ありますが、頻度が増えてきたり、他に症状がなければ特に病的な意味はないことがほとんどです。

似たようなことで食事中に咳き込むことも比較的目にする症状です。

若いフェレットはいたずら好きなことが多く、異物を飲み込んでしまい腸閉塞を引き起こしてしまうことも度々みられます。ゴムやスポンジを好むことが多いですが、布製品を食べてしまうこともあります。人の目が届きずらい靴の裏や椅子の足のゴムなどを知らないうちにかじっていることもありますので特に注意が必要です。

フェレットの食事

フェレットは小さな獲物をすべて食べる完全肉食動物ですが、ペットとしてのフェレットの食事は一般的にドライフードを与えることが多いです。フェレットの食事は良質な肉類が必要で、ドライフードの成分としてタンパク質が30~35%、脂肪が15~20%のフードを選びましょう。

病気などで食欲がなくなった時の強制給餌についてはこちらをご参照ください。

獣医療情報一覧

フェレットのジステンパーワクチン

フェレットではジステンパー感染症はほぼ100%に近い死亡率の感染症です。

予防のため犬と同様にワクチン接種を行なったほうがいいのですが、現在国内にはフェレット用のジステンパーワクチンは存在しません。

そのため当院ではノビバックPUPPY DPという犬用ワクチンを使用しています。このワクチンはジステンパーウイルスの他にパルボウイルスも含まれていますが、 フェレットに影響を与えません。

ノビバックPUPPY DPはフェレットにおいて関係のないウイルス株が1種と他の混合ワクチンに比べて少なく、また国内では以前よりペットのフェレットに多くの使用例があります。

ごく稀にワクチン接種後、急にぐったりしたり、下痢、嘔吐などを呈することがありますので、ワクチン接種後は安静にしてよく様子を観察してください。

フェレットの犬ジステンパーウイルス感染症

ジステンパーウイルス感染症は食肉目に属するさまざまな動物種(イヌ科、イタチ科、アライグマ科など)が罹患し、特にフェレットは感受性が高い。 犬での死亡率が50%くらいのところ、フェレットではほぼ100%死亡する重篤な感染症です。 フェレットがジステンパーウイルスに感染してウイルスを排泄し、他の動物の感染源になるのは感染7日後からです。

【症状】

典型的には感染後7~10日後にみられる下顎や鼠径部周辺の皮膚炎、肉球や鼻の硬化(ハードパッド)や発熱、粘液膿性の眼脂、 鼻汁、発咳、食欲不振、中枢神経症状などです。

【診断】

抗体検査:1回の抗体検査で陽性でもワクチン接種とウイルス感染を区別できません。診断には1ヵ月後の再検査が必要ですが 抗体価によっては診断できることもあります。

抗原検査:眼脂、鼻汁、唾液、糞便などのスワブからウイルスを検出します。抗原検査は排泄されるウイルス量に依存しますが、現在では PCRによる遺伝子検査があるため非常に感度の高い検査です。

ひとつの検査では診断にいたらないこともあるため、必要に応じ臨床症状、抗体検査、抗原検査、ウイルス封入体の確認など複数の検査法を行なう必要があるかもしれません。

犬用の抗原検査キット(チェックマンCDV)がありますがフェレットでは偽陽性が高率に出ます。メーカーでも同様の現象を確認しているとのことで 同キットはフェレットには使用できないと考えていいでしょう。

【治療】

抗ウイルス薬はないため、抗生剤など対症療法のほかに免疫賦活作用のあるインターフェロンやAHCC、D-フラクション、ビタミンAの投与を行いますが 予後は一般的には悪いです。 ただし、改善する例もありますので最後まであきらめずに治療します。

副腎疾患

フェレットの3大疾患とも言われる病気に関しての説明と当院での基本方針です。それぞれ状況により異なりますので詳しくは診察をお受けください。

中年期以降によく発生し、副腎が過形成ないしは腫瘍化することにより主に性ホルモンが過剰に産生されます。典型的な症状としては臀部、尾などからの脱毛、外陰部の腫れ、皮膚の痒み、行動の変化、乳頭の赤みなどです。 皮膚検査で皮膚病を除外し、身体検査、エコー検査などにより仮診断を行ないます。必要に応じてホルモン検査なども行ないますが、犬の副腎皮質機能亢進症の検査法とは異なります。

治療は若いフェレットでは第一選択として完治を目指し外科手術により摘出を行ないますが、副腎が巨大化している例では全摘出が困難な場合も見られます。 内科治療では完治は困難ですが、症状の維持・改善のためリュープリンの注射やメラトニンの投与などを行っています。 副腎疾患の症状によってはそのほかの薬剤治療も併用して維持していくこととなります。

当院では巨大な右副腎腫瘍の摘出においても後大静脈結紮術や後大静脈の血管縫合によって対応しています。

後大静脈結紮術による右副腎摘出

外科的に摘出したフェレットの副腎疾患の左右罹患率は 右側が20%程度と報告されていますが 超音波検査では右側副腎の罹患率はほぼ半数を占めています。

右副腎は後大静脈に密着して存在しているため、後大静脈から完全に摘出するのは困難なことが多く 後大静脈に浸潤している例や腫瘍が巨大化している場合、 後大静脈を部分的に切除し再建する必要があるが、フェレットでは血管も細く再建が困難な例も多いです。

その場合は後大静脈を完全に結紮し、右副腎の摘出を行います。 フェレットでも後大静脈結紮術による右副腎摘出の症例は報告があります。

フェレットで巨大化した右副腎腫瘍が後大静脈の血流を重度に阻害されている場合 人と同様に側副循環が発達すると考えられていますが フェレットにおいて後大静脈結紮術による右副腎摘出は 門脈高血圧や腸梗塞による重大なリスクが高まるため避けたほうが良いと書かれている文献や 約30%の例において急性腎不全が発生したとの報告もある。 別の報告では術後72時間以内に約30%の症例が循環障害で亡くなったというものもあります。

フェレットにおいては合併症など非常にリスクのある手術ではありますが 右副腎の腫瘍サイズによっては摘出に必要な手術方法でもあります。 右副腎腫瘍がそのフェレットにおいて今現在および今後どのような症状を引き起こすかを よく考慮した上で、摘出の判断をしていく必要があります。

当院においても後大静脈結紮術による右副腎摘出は実施可能です。 右副腎腫瘍でお困りの際にはご相談ください。

インスリノーマ

フェレットの3大疾患とも言われるインスリノーマに関しての説明と当院での基本方針です。それぞれ状況により異なりますので詳しくは診察をお受けください。

フェレットの中年期・3~4才以降に発生することが多い病気です。膵臓の腫瘍からインスリンが過剰に放出されることにより血糖値が下がります。 低血糖になることにより元気がなくなったり、寝ていることが多くなる、後肢がふらつく、よだれが出るなどの症状が見られます。 重度なものではぐったりして動かなくなり、ケイレン発作を起こし亡くなることもある重大な病気です。

当院では3~4才の若いフェレットでは積極的に外科的に摘出を行なっております。完治が難しいことも多いですが、それにより内科治療の主軸である ステロイドを使用する期間を減らすことができ、副作用を避けることができます。外科手術を実施することにより一般的には生存期間が伸びるといわれています。

内科治療ではステロイド、ジアゾキシドを主体に肝臓保護、胃保護、腸保護剤も併用しできる限り副作用を少なくするよう努力しています。

リンパ腫

フェレットの3大疾患とも言われるリンパ腫に関しての説明と当院での基本方針です。それぞれ状況により異なりますので詳しくは診察をお受けください。

フェレットでは若齢期、高齢期に最もよく見られる血液系の腫瘍です。リンパ腫ではさまざまな症状を示し、元気食欲の低下、下痢、嘔吐、呼吸困難、体表のリンパ節の腫れなどが見られます。 細胞診や病理組織検査、血液検査などにより診断します。

悪性度の高い若齢のフェレットでは積極的に化学療法(抗がん剤)の治療を行い、当院ではフェレットでも多剤併用療法を行なっております。 ただし高齢のフェレットでは高分化型と思われる、症状が緩慢なタイプもあるため、そういった場合は化学療法が本人の体調を落とさないよう適応に関してはよく検討して決定いたします。

アリューシャン病

フェレットのアリューシャン病に関しての説明と当院での基本方針です。それぞれ状況により異なりますので詳しくは診察をお受けください。

アリューシャン病はパルボウイルス感染によって起こる感染症で、もともとはミンクにおいて初めて報告されましたが、 フェレットも感受性があります。

フェレットにおける感染は持続性感染が特徴で、長時間体内に存在します。アリューシャン病の典型例では 過剰な免疫複合体がさまざまな臓器に悪影響を及ぼします。

便、尿、血液にウイルスの排泄があったとされる文献もあり、他フェレットへの感染源になる可能性もありえます。 ただしウイルスに感染していても症状の発現しない例の方が多いようです。

アリューシャン病はフェレットにおいて消耗性疾患としての症状を示すことが多いですが典型的な症状はなくさまざまな症状を起こします。 代表的なものには体重減少、元気食欲の低下、肝腫大、脾腫大、貧血、下痢、血便、虚弱、振るえなど様々な神経症状があります。

代表的な症状と血液検査にて単クローン性の高γグロブリン血症および抗体価陽性でアリューシャン病の疑いと仮診断します。 現在、ウイルス抗原自体の検出は遺伝子検査にて行ないます。

治療法

完治させる決定的な治療法はありませんが、過剰な免疫複合体の形成を防ぐこととウイルスの増殖を防ぐために ステロイド、メラトニンを軸にその他、支持療法を行ないます。

インターフェロンはその種類によって種特異性が高いため現在使用可能な他の動物のインターフェロンの使用では 効果はある程度限定的だと思いますが、それを考慮したうえで使用する例もあります。 過剰な免疫介在反応が抑制しきれない場合はその他免疫抑制剤の使用も考慮します。

脊索腫

フェレットにおいて発生の多い、尾の腫瘍、脊索腫の診断、治療ついて。それぞれ状況により異なりますので詳しくは診察をお受けください。

脊索腫は出生後に椎間板の髄核として遺残した脊索から発生する悪性腫瘍で、人、犬、猫、フェレット、ミンク、マウス、ラットで報告されています。

フェレット以外の動物では非常に稀です。 フェレットの脊索腫は発生が多く、尾端での発生が最も多い。また他の部位での椎骨にも発生がありその部位では転移が報告されています。

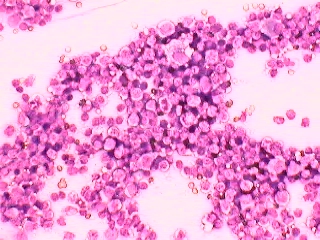

尾端の脊索腫は尾の先にボール状のふくらみを認め、レントゲンでは腫瘤の石灰化、椎骨の破壊が認められます。 細胞診では細胞がやや採取されづらく不定形、多角形の非上皮系細胞で類円形核と淡明な広い細胞質を持ち異型性には乏しいことが多い。細胞質に空胞を形成する 泡沫状細胞を有することが特徴です。

フェレットの尾端の脊索腫は巨大化し自壊することもあるため、治療としては2~3椎体マージンをとり椎体間で切除します。 そのため手術後は尾は短くなりますが、毛が生えれば見た目に違和感はほとんどありません。

腎嚢胞

腎嚢胞とは腎臓の内部に液体がたまった袋ができる疾患です。 フェレットでは剖検例の10~15%で確認されたという報告もあり、比較的よく目にする疾患です。また、フェレットでは腎嚢胞の原因はわかっておりません。

診断はエコー検査にて行ないますが、発見する要因としては健康診断やスクリーニングとしての腹部エコーの際や 副腎を検査するときなどに偶然発見することが多いです。 嚢胞内や腎臓に腫瘤がある場合は、積極的に細胞診や生検を行ないます。

臨床症状を伴わない腎嚢胞で腫瘍を疑う所見がない場合は治療の必要性はないと言われています。 ただし、両側性や多発性の場合は腎機能の低下が起こり腎不全の原因となりえます。

嚢胞が非常に大きく周囲組織を圧迫しているようなら、貯留液をエコーガイド下にて除去しますが、通常すぐ再発してしまいます。 人では貯留液を排液後、95%エタノールを注入し嚢胞内皮細胞の破壊を行なう治療法が行なわれているようですが、動物では通常行われておりません。

ほとんどの腎嚢胞では治療が必要ないことが多いため、エコー検査や尿検査、血液検査などの定期健診を行い経過を観察することになります。

巨大食道症

巨大食道症とは食道が異常に拡張し、正常な運動がみられない状態のことをいいます。 巨大食道症はフェレットではまれな疾患です。

食道が機能しないため元気低下、食欲不振、嚥下障害、体重減少などさまざまな症状がみられることが多いですが 通常、吐出がみられます。

巨大食道症のフェレットの予後は不良のため、早期に診断をつけることが大切です。 診断は症状、レントゲン検査、消化管造影検査に基いて行います。

フェレットの巨大食道症の原因は不明といわれていますが、念のため犬の場合と同様に原因を精査します。 犬の巨大食道の原因は特発性の他、重症筋無力症、副腎皮質機能低下症、食道炎、甲状腺機能低下症、犬ジステンパーなどさまざまです。

フェレットの巨大食道症の治療は犬ほどうまく症状を安定させることは困難です。 食事を起立して食べてもらい、食後30分ほど立っておくなどの他、メトクロプラミド、モサプリド、オメプラゾールなど 胃食道逆流を防ぐ投薬治療を行います。

犬と同様に胃チューブを設置し、食道を介さないで食事をとることも可能ですが、それでも胃食道逆流による吐出を完全になくすことは困難です。 そのため巨大食道症のフェレットは誤嚥性の肺炎を頻繁に起こし亡くなることが多い非常に重篤な疾患です。

栄養学的特徴

フェレットの栄養学的特徴を文献・報告を参考に記載しました。

□フェレットの食物の消化管内通過時間は約3~4時間といわれています

□食物の通過時間が早いため吸収が悪く、高タンパク質、高脂肪、低繊維の食事を必要とします

□フェレットのような肉食動物は炭水化物を必要としません

□報告によって多少違いはありますが、タンパク質は30~40%、脂肪は15~30%含まれるフードが適当といえます

□発育期はタンパク質、脂肪ともに必要な割合は増えます

□フェレットは200~300kcal/kg/日を消費する

□別の報告ではフェレットの安静時の必要カロリーは70kcal/kg/日とかなり幅があるため状態、経過に合わせて調整する必要があるでしょう

疾病時、食欲不振時に行なう必要のある強制給餌についてはあつき動物病院ブログに掲載しています。

コロナウイルス感染症

フェレットのコロナウイルス感染症で以前から良く知られているものには 流行性カタル性腸炎(ECE)の原因となるフェレット腸コロナウイルスがあります。

近年では猫の伝染性腹膜炎に似た症状を起こす全身性の感染症、フェレット全身性コロナウイルスが報告されています。

発生は比較的若い個体に多く、元気食欲の低下、嘔吐、下痢などが見られ、まれに神経症状を呈することもあるようです。

さまざまな臓器で化膿性肉芽腫を形成し、腹腔内リンパ節が腫れることが多い。 その他、腎臓、肝臓、脾臓、肺などでも発生が報告されています。

確定診断には腫大した組織を用いて病理組織検査やPCR検査を行う必要がありますが 体調が悪い例も多く、確定診断が困難な場合は 同様の症状を示すことが多い、リンパ腫やアリューシャン病を除外し 便や血液のPCR検査を併用し、診断につなげます。

本疾患の予後は基本的には悪く、数ヶ月で亡くなることが多いですが 長期生存例も報告されています。

当院で確定診断に至った例では腹腔内腫瘤の形成や腎臓腫大が見られていました。 今後も増えていく感染症と思われるので、便PCR検査による仮診断や組織診断を行っていき 情報の集積、治療法の検討を行っていきたいと思います。

毛球症

毛づくろいをすることにより自分の被毛を飲み込むことが続くと胃内に毛玉を形成します。

フェレットは猫と異なり毛玉を吐くことはほとんどないので、胃内に人の小指大の毛玉ができると 嘔吐、吐き気、食欲不振、下痢などの他、重度では胃を穿孔したり、腸に流れた毛玉が詰まり、腸閉塞を起こすことがあります。

予防には定期的なブラッシングや毛球除去剤の投与がありますが、ある程度大きくなった毛玉には 毛球除去剤の投与は腸閉塞の危険性を伴いますので、おすすめできません。

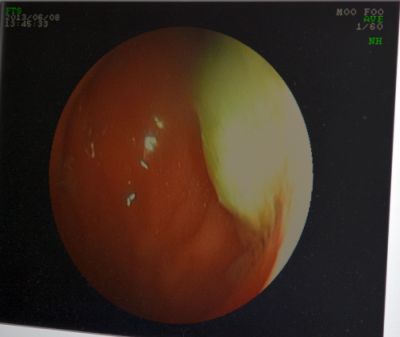

治療には外科的に胃を切開し摘出する方法と内視鏡にて毛玉を摘出する方法があります。 当院では腸閉塞や他の病気を合併していない胃内毛玉に関しては、フェレットに負担の少ない内視鏡下での 摘出を主に行っています。

胃内の毛玉、内視鏡画像です

耳ダニ症

犬や猫に寄生するのと同じミミヒゼンダニがフェレットにも寄生し、他の動物と接触することで感染が伝播します。

耳ダニが寄生したフェレットは頭を振ったり、耳や体を痒がったりするが、無症状のことも多いです。

フェレットは正常でも耳道内に褐色の湿った耳垢がありますが、耳ダニ感染があると 通常よりも耳垢は多くなります。

フェレットは正常でもある程度体を痒がることはあります。

診断は耳道内の耳鏡検査にてミミヒゼンダニ肉眼で確認するか、耳垢を顕微鏡検査で耳ダニもしくは卵を 検出します。

耳ダニは体の他の部分にも寄生することはありますが、まれです。

重度の寄生では斜頚を伴う中耳炎が報告されていますが、個人的には診察の経験がありません。

治療はイベルメクチンの経口もしくは皮下投与、イベルメクチンの点耳が昔からよく行われていますが セラメクチン(レボリューション)が市販されてからはセラメクチンの1~2回の投与で完治することがほとんどのため 当院では薬の使いやすさもあり、セラメクチンを主に使っています。

動物同士でうつしあうため、同居動物全員の治療が必要です。

多頭飼育では1頭でも感染が残っていると完治できませんので徹底した治療、予防が必要です。

腸閉塞

腸閉塞とは何らかの原因により腸の中で食べ物や消化液などがつまってしまう状態です。

フェレットでは異物、腫瘍、消化管機能低下などにより引き起こされますが、圧倒的に多い原因は異物による閉塞です。

犬や猫と異なり、スポンジやゴム、毛玉などによる小腸の単純な閉塞が多くみられます。

体が小さいため、1cm程度の異物でも形状によっては簡単に詰まるので注意が必要です。

症状は閉塞時の状況にもよりますが、食欲廃絶、嘔吐、少量の粘液便を繰り返す、ぐったりする等が多くみられます。

診断には触診、レントゲン検査、エコー検査、血液検査、消化管造影検査を行います。

経過や検査結果、フェレットの状態により異なりますが、緊急の手術が必要な場合も多いです。

不完全閉塞などで比較的状態が良い場合は入院下で絶食絶水し、点滴治療の反応を見ることもあります。

フェレットの消化管の縫合、吻合は腸がとても小さく薄いため、繊細な手技が必要です。

フェレットの手術に慣れた動物病院での手術をおすすめします。

フェレットの状態にもよりますが、手術翌日から流動食を開始し、腸管の裂開が多いとされている術後3、4日を乗り切り 体調の回復、順調な排便がみられたら退院とします。

フェレットでは消化管の手術後、一時的な便性状の悪化が比較的よくみられるので注意が必要です。

膀胱アトニー

高齢のフェレットでは膀胱に大量に尿が貯まっているにもかかわらず 十分量の排尿ができず、膀胱が拡大してしまう膀胱アトニーを 起こしていることがあります。

アトニーを起こしているフェレットでは後肢の動きが悪くなっていることが多く 脊椎・脊髄疾患などに起因するものが考えられます。

膀胱アトニーを起こしているフェレットでは圧迫排尿や 排尿筋の収縮を助ける薬を使用し、膀胱の拡大を抑える必要がありますが コントロールは困難なことが多いです。

尿漏れにより下腹部に皮膚炎を起こしてしまうことも多く、朝晩ぬるま湯で尿の成分を洗い流してあげたり ワセリンなどで皮膚炎部位を保護する必要があります。